অনলাইন ডেস্ক

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

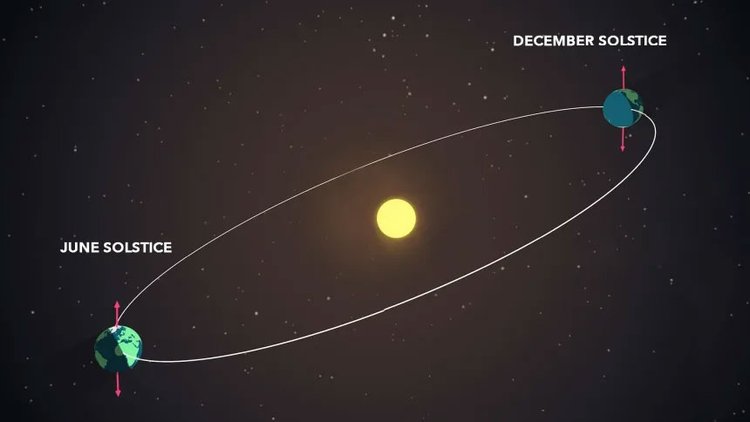

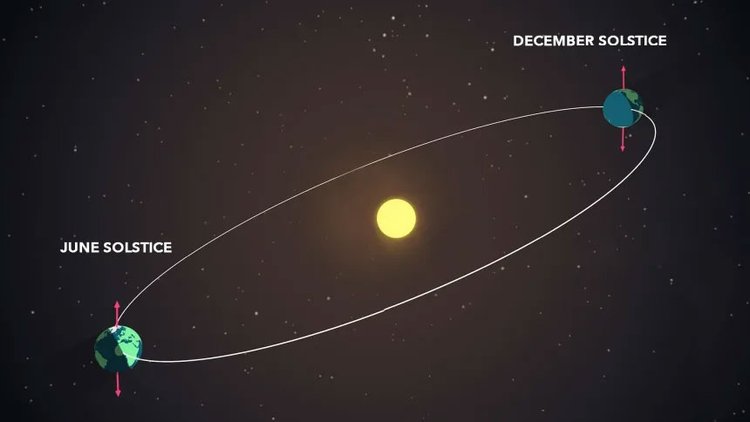

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশসহ গোটা উত্তর গোলার্ধ। তীব্র রোদ, দীর্ঘ দিন আর বাড়তে থাকা তাপমাত্রা যেন জানান দিচ্ছে—গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে রয়েছে পৃথিবী।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশই অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে। এই সময়ে এই অংশ সূর্যের দিকে কাত হয়ে থাকে, তাই এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। এই গোলার্ধে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোসহ সব ইউরোপীয় দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার মিশর, মরোক্কো, লিবিয়ার মতো দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী পৌঁছেছে সূর্যপথের এমন একটি স্থানে, যেটিকে বলা হয় অ্যাফেলিয়ন (Aphelion)। এ সময়ে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে থাকে, যা জানুয়ারির পেরিহেলিয়নে (Perihelion) সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান থেকে প্রায় ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি দূরত্ব।

শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও এটা প্রতিবছরই জুলাই মাসের শুরুর দিকে ঘটে। তাই এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক—যখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন কীভাবে এত গরম পড়ে?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে পৃথিবীর কৌণিক ঘূর্ণনে। অনেকেই ভাবেন সূর্যের কাছাকাছি মানেই গরম, দূরে মানেই ঠান্ডা। তবে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঋতু পরিবর্তনের জন্য বড় কোনো ভূমিকা রাখে না।

পৃথিবী তার কক্ষপথে প্রায় ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি কৌণিকভাবে ঘোরে। এই ঝুঁকে থাকা বা হেলানো অবস্থানের কারণেই বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। উদারহরণস্বরূপ, জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর ফলে দিন বড় হয়, সূর্য অনেক ওপরে ওঠে, আর সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে। এসব মিলেই সৃষ্টি হয় গ্রীষ্মের দাবদাহ।

সূর্য থেকে তাপ বা শক্তি যেভাবে পৃথিবীতে আসে, সেটা বিজ্ঞানের ভাষায় ‘তাপ বিকিরণ’ নামে পরিচিত। এটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic waves) আকারে ছড়ায়, যা মাধ্যাকর্ষণ বা কোনো মাধ্যম ছাড়াই (যেমন বায়ু বা জল ছাড়াও) শূন্যে ভ্রমণ করতে পারে। এই বিকিরণের মাধ্যমেই সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

এই বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৌঁছে যায় মাটি, পানি বা স্থলভাগে। সেখানে গিয়ে তা তাপশক্তিতে রূপ নেয়। যখন সূর্যের আলো সরাসরি ওপর থেকে পড়ে (যেমন গ্রীষ্মে), তখন সেই তাপ বেশি তীব্র হয়। আর যখন কোণাকুণিভাবে পড়ে (যেমন শীতে), তখন তা ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তাপ কম হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর কক্ষপথ কিছুটা উপবৃত্তাকার হলেও, সেটি ঋতু পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য ভূমিকা রাখে।

পৃথিবী জানুয়ারিতে যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, তখন তার গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। আর জুলাইতে, তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ৬১ লাখ মাইলে। অর্থাৎ পার্থক্য প্রায় ৩০ লাখ মাইল হলেও, এই দূরত্ব সূর্য থেকে আসা আলো বা শক্তির মাত্র ৭ শতাংশ হ্রাস করে, যা তাপমাত্রায় বড় কোনো প্রভাব ফেলে না।

উদাহরণ দিয়ে বললে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন, নিউ অরলিনস কিংবা ফিনিক্স শহরগুলো ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এই শহরগুলো গ্রীষ্মে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায়, তা শীতের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

আরও উত্তরে—নিউ ইয়র্ক, ডেনভার বা কলাম্বাসের মতো শহরগুলোতে (৪০ ডিগ্রি অক্ষাংশে)—শীতকালে সৌরশক্তি থাকে প্রতি বর্গমিটারে মাত্র ১৪৫ ওয়াট, যেখানে গ্রীষ্মকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩০ ওয়াটে—যার মানে প্রায় ৩০০ শতাংশ পার্থক্য।

সবশেষে বলা যায়, এই গরমে পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও, তার তেমন কোনো প্রভাব আমাদের অনুভূতিতে পড়ে না। বরং পৃথিবীর সামান্য ২৩ দশমিক ৫ ডিগ্রির কোণের কারণে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাই মূলত ঋতুর চরিত্র গড়ে তোলে।

অর্থাৎ, গ্রীষ্মকে গ্রীষ্ম বানানোর পেছনে সূর্যের কাছাকাছি বা দূরে থাকা নয়, বরং পৃথিবীর কীভাবে সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে, সেটিই আসল কারণ।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

নতুন এক বৈপ্লবিক তত্ত্বের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে প্রচলিত ‘বিগ ব্যাং’ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন আন্তর্জাতিক পদার্থবিদদের এক দল। তাদের দাবি, আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিগ ব্যাং থেকে নয়, বরং ব্ল্যাকহোল কবা কৃষ্ণগহবর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে

১৮ দিন আগে

নিয়মিত আকাশপথে ভ্রমণ করা যাত্রীদের জন্য টার্বুলেন্স বা ঝাঁকুনি কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলমান বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের ইতিহাসে এই টার্বুলেন্স মোকাবিলায় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

১৯ দিন আগে

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রণী কিছু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মনে করছেন, মানুষ এখন আর আগের মতো কেবল শতবর্ষ আয়ুর স্বপ্ন দেখছে না। বরং এমন এক সময় আসছে, যখন আমরা স্বাভাবিক আয়ুর চেয়ে ১০ গুণ বেশি সময়, অর্থাৎ হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি।

২০ দিন আগে

আমাদের সূর্যের চেয়ে ৩৬০০ গুণ বেশি ভরের বিশালাকৃতির ব্ল্যাকহোল খুঁজে পেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এটি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোলগুলোর একটি এবং সম্ভবত সর্ববৃহৎ। ব্ল্যাকহোলটি অবস্থান করছে ‘কসমিক হর্সশু’ নামের একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

২০ দিন আগে