প্রতিনিধি, শেকৃবি

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। ফলস্বরূপ অঞ্চলগুলোতে খাদ্য সংকট প্রকট হচ্ছে। বছর জুড়ে ১৫-২০ শতাংশ কৃষক পরিবারে খাদ্যের অভাব থাকে, যা বছরের শেষ দিকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় উপকূলীয় কৃষকদের ঝুঁকি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অভিযোজন কৌশল অনুসন্ধান পরিস্থিতি নিয়ে এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণাটি করেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) কৃষি অর্থনীতি বিভাগ। বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিপণন বিভাগের অধ্যাপক ড. জিএম মনিরুল আলমের তত্ত্বাবধানে গবেষণাটি পরিচালনা করেন শেকৃবির স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ফাইজুল ইসলাম। তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদনটি বিজ্ঞান সাময়িকীর উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম স্প্রিনজার-এর ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট’ বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রবেশ, ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীর তিরের ক্ষয়, জলোচ্ছ্বাস ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। যা এ অঞ্চলের কৃষকদের জীবিকার ঝুঁকি এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দিকে পরিচালিত করছে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের খাদ্য সংকট চরমে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ২৫ শতাংশ, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৪৮ শতাংশ এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ৩৯ শতাংশ কৃষকের ঘরে খাদ্য সংকট থাকে। এ ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় খাদ্য সংকটে থাকে ১৫-২০ শতাংশ কৃষকের পরিবার।

খাদ্য সংকট মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক কৌশল হিসেবে ৭৫ শতাংশ কৃষক সঞ্চয় ব্যয় করেন, ৩৩ শতাংশ কৃষক সম্পত্তি বিক্রি করেন, ৫১ শতাংশ কৃষক জমি বন্ধক রাখেন, ৮৩ শতাংশ কৃষক গবাদিপশু বিক্রি করেন, ৬২ শতাংশ কৃষক এনজিও থেকে এবং ৬৬ শতাংশ কৃষক মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেন।

গবেষক ফাইজুল ইসলাম বলেন, খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কৃষকদের এই কৌশল চূড়ান্তভাবে তাঁদের ভবিষ্যতের উৎপাদন সম্ভাবনা হ্রাস করে। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা দিনকে দিন আরও খারাপ হতে থাকে। এক সময় তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং জীবিকার তাগিদে একসময় তাঁরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

সংকট মোকাবিলায় এসব অঞ্চলের কৃষকেরা নিজস্ব সেচ সরঞ্জাম বৃদ্ধি, রোপণ কৌশল সমন্বয়, ফসল ও জাতের বৈচিত্র্য, বাড়ির আঙিনায় বাগান করা, পশু ও হাঁস-মুরগি পালনকে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করছেন। তবে অপর্যাপ্ত তথ্য, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা এবং নীতিনির্ধারক ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সমন্বয়হীনতায় কার্যক্রমগুলো আশানুরূপ ফল দিতে পারছে না বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শেকৃবির কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব অঞ্চলের কৃষকেরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হলেও তাঁদের কাছে প্রতিকার বা প্রতিরোধ সম্পর্কিত তেমন কোনো জ্ঞান নেই। এ অঞ্চলের জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু কার্যকর ফসলের জাত সম্প্রসারণ, পানি ব্যবস্থাপনা জোরদার করার মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। নিম্নমুখী জীবনমানের কারণে অঞ্চলটি বসবাসের জন্য আস্থা হারাচ্ছে। তাই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা নিয়ে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। ফলস্বরূপ অঞ্চলগুলোতে খাদ্য সংকট প্রকট হচ্ছে। বছর জুড়ে ১৫-২০ শতাংশ কৃষক পরিবারে খাদ্যের অভাব থাকে, যা বছরের শেষ দিকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় উপকূলীয় কৃষকদের ঝুঁকি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অভিযোজন কৌশল অনুসন্ধান পরিস্থিতি নিয়ে এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণাটি করেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) কৃষি অর্থনীতি বিভাগ। বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিপণন বিভাগের অধ্যাপক ড. জিএম মনিরুল আলমের তত্ত্বাবধানে গবেষণাটি পরিচালনা করেন শেকৃবির স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ফাইজুল ইসলাম। তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদনটি বিজ্ঞান সাময়িকীর উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম স্প্রিনজার-এর ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট’ বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রবেশ, ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীর তিরের ক্ষয়, জলোচ্ছ্বাস ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে। যা এ অঞ্চলের কৃষকদের জীবিকার ঝুঁকি এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দিকে পরিচালিত করছে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের খাদ্য সংকট চরমে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ২৫ শতাংশ, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৪৮ শতাংশ এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ৩৯ শতাংশ কৃষকের ঘরে খাদ্য সংকট থাকে। এ ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় খাদ্য সংকটে থাকে ১৫-২০ শতাংশ কৃষকের পরিবার।

খাদ্য সংকট মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক কৌশল হিসেবে ৭৫ শতাংশ কৃষক সঞ্চয় ব্যয় করেন, ৩৩ শতাংশ কৃষক সম্পত্তি বিক্রি করেন, ৫১ শতাংশ কৃষক জমি বন্ধক রাখেন, ৮৩ শতাংশ কৃষক গবাদিপশু বিক্রি করেন, ৬২ শতাংশ কৃষক এনজিও থেকে এবং ৬৬ শতাংশ কৃষক মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেন।

গবেষক ফাইজুল ইসলাম বলেন, খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কৃষকদের এই কৌশল চূড়ান্তভাবে তাঁদের ভবিষ্যতের উৎপাদন সম্ভাবনা হ্রাস করে। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা দিনকে দিন আরও খারাপ হতে থাকে। এক সময় তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং জীবিকার তাগিদে একসময় তাঁরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

সংকট মোকাবিলায় এসব অঞ্চলের কৃষকেরা নিজস্ব সেচ সরঞ্জাম বৃদ্ধি, রোপণ কৌশল সমন্বয়, ফসল ও জাতের বৈচিত্র্য, বাড়ির আঙিনায় বাগান করা, পশু ও হাঁস-মুরগি পালনকে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করছেন। তবে অপর্যাপ্ত তথ্য, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা এবং নীতিনির্ধারক ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের সমন্বয়হীনতায় কার্যক্রমগুলো আশানুরূপ ফল দিতে পারছে না বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শেকৃবির কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রোকেয়া বেগম বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব অঞ্চলের কৃষকেরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হলেও তাঁদের কাছে প্রতিকার বা প্রতিরোধ সম্পর্কিত তেমন কোনো জ্ঞান নেই। এ অঞ্চলের জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু কার্যকর ফসলের জাত সম্প্রসারণ, পানি ব্যবস্থাপনা জোরদার করার মাধ্যমে একটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। নিম্নমুখী জীবনমানের কারণে অঞ্চলটি বসবাসের জন্য আস্থা হারাচ্ছে। তাই কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি এ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা নিয়ে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২,২৪০ কোটি টাকা) ব্যয় করে ১৬০ টিরও বেশি নজরদারি প্রযুক্তি এবং স্পাইওয়্যার আমদানি ও ব্যবহার করেছে। এসব প্রযুক্তি প্রায়শই অস্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া এবং তৃতীয় দেশের মধ্যস্থতায় আনা হয়েছে।

১৯ দিন আগে

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ এক মাস বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল সোমবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গত ১২ ফেব্রুয়ারি সাত সদস্যের জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনকে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ছ

১৯ দিন আগে

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র মোবাইল অপারেটর টেলিটক এখন ‘গলার কাঁটা’ পর্যায়ে চলে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

১৯ দিন আগে

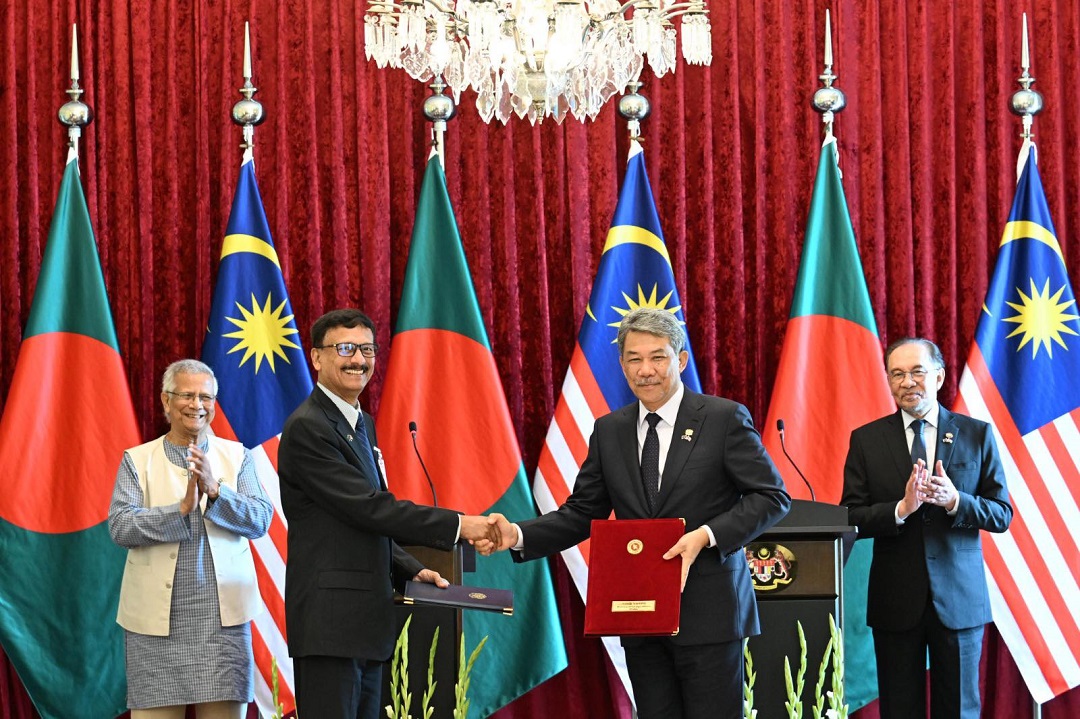

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং তিনটি নোট অব এক্সচেঞ্জ সই হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে পুত্রজায়ায় এই চুক্তিগুলো স্বাক্ষরি

১৯ দিন আগে